在选购防身用高压电棒时,很多人都会发现一个普遍现象:市面上绝大多数厂家在产品参数中,只会醒目标注 “电压多少万伏”,却对电流数值避而不谈。这不禁让人产生疑问:是电流数据真的难以测量,还是厂家在刻意隐瞒什么?其实,高压电棒行业 “重电压、轻电流” 的标注习惯,背后藏着行业特性、用户认知、产品原理等多重因素,绝非 “测量难度” 这一个简单原因就能解释。

很多人默认 “厂家不标电流,是因为电流不好测量”,但这其实是对电力测量技术的误解。从技术层面来说,电流测量的难度远低于高压测量。

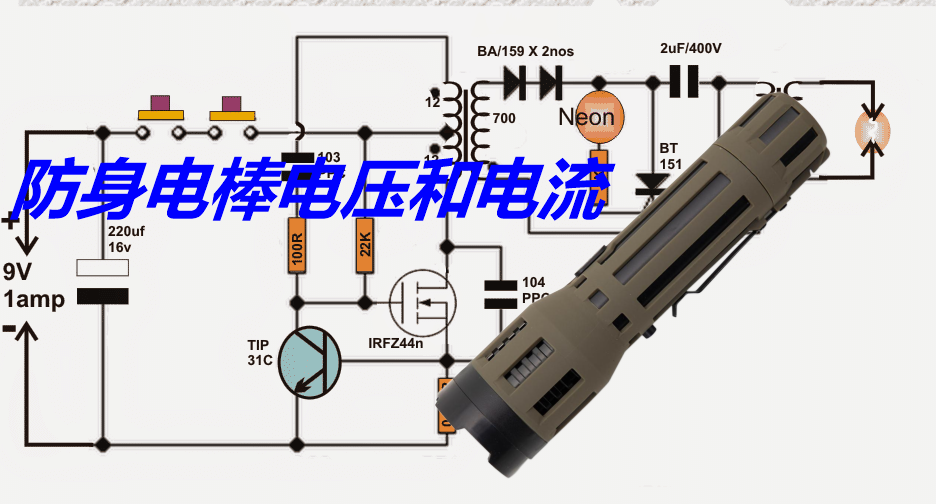

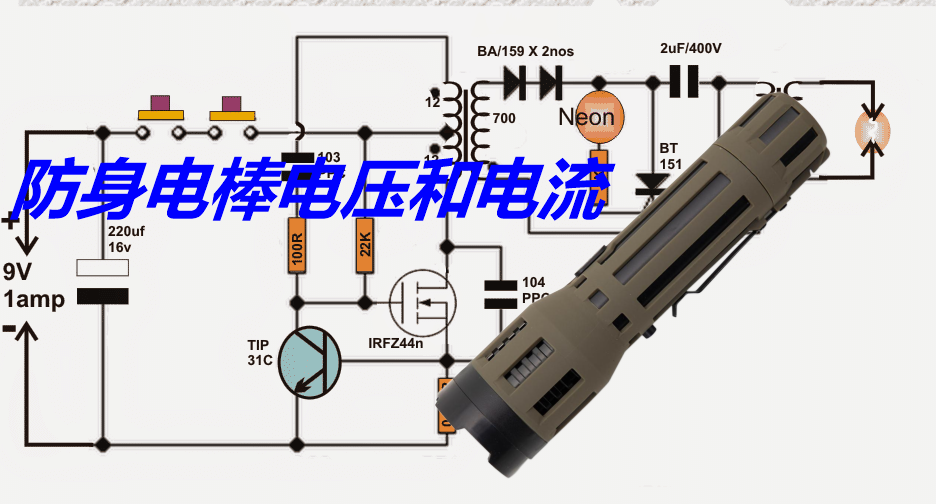

高压电棒的电流本质是 “瞬时脉冲电流”,采用常规的电流传感器、示波器等设备,就能精准捕捉其峰值、持续时间等关键数据。现代电子测量技术早已成熟,即便是小型厂家,也能通过低成本设备完成电流检测。

真正的核心在于:高压电棒的电流特性,决定了它 “无需标注”,而非 “无法测量”。这类产品的电流并非持续输出,而是以毫秒级的脉冲形式存在,峰值通常在毫安级,且持续时间极短,既不会对人体造成致命伤害,也难以通过单一数值体现产品性能 —— 这和大家对 “电流越大威力越强” 的常规认知,存在本质区别。

对于防身器材这类特殊产品,用户选购时最关心的是 “威慑力” 和 “防身效果”。而在长期的行业引导和市场教育中,“电压越高,威力越强” 的认知早已深入人心。

从用户心理来看,“5万伏”“10万伏” 这样的高压数值,能直接传递出产品的 “强度”,形成清晰的选择参考。相比之下,电流数值需要结合 “脉冲时长”“频率” 等多个参数才能解读,普通用户根本无法理解其实际意义。比如标注 “峰值电流 10 毫安”,大多数人既不知道这个数值是否安全,也不清楚它对应的防身效果,反而会产生困惑。

厂家正是抓住了这一用户心理,将电压作为核心标注参数,既降低了用户的选择成本,也能快速传递产品核心卖点。这种标注方式经过长期市场验证,逐渐成为行业默认的惯例。

高压电棒的工作原理是 “高压低流、瞬时脉冲”,其防身效果依赖的是高压带来的电击痛感,而非持续电流造成的伤害。

从设计逻辑来看,合规的高压电棒都会严格控制电流的持续时间和峰值。一方面,瞬时脉冲电流能让目标产生强烈的麻痹感,达到防身目的;另一方面,极短的持续时间和较低的平均电流,能避免对人体造成永久性伤害,符合防身器材的安全标准。

这类电流的核心价值是 “安全前提下的威慑力”,而非 “数值大小”。即便标注了电流数值,也无法反映产品的实际防身效果 —— 比如 A 产品标注 “峰值电流 8 毫安”,B 产品标注 “峰值电流 12 毫安”,但由于脉冲频率和持续时间不同,实际使用效果可能完全相反。因此,厂家标注电流不仅无法给用户提供有效参考,反而可能引发误解。

目前,我国对防身器材的生产和销售有明确的监管规定,核心要求是 “不能造成致命伤害,仅用于正当防卫”。在相关标准中,电压是衡量产品是否合规的关键指标之一 —— 过高的电压可能超出安全阈值,而电流则通过技术设计进行隐性控制,无需强制标注。

从行业监管逻辑来看,电压数值更容易量化和管控。监管部门通过限定电压上限,就能间接控制产品的威慑力和安全性。而电流的影响因素更为复杂,需要结合多个参数综合评估,难以制定统一的标注标准。因此,厂家只需按照要求标注电压,即可满足合规要求,无需额外标注电流。

此外,行业内长期形成的 “电压标注惯例”,也让监管和市场形成了默契。只要产品电压符合标准,且通过正规检测,就无需在电流标注上额外投入精力 —— 这既是行业效率的体现,也是合规成本的优化。

如果厂家普遍标注电流数值,很可能会引导用户陷入 “电流越大,防身效果越好” 的误区,进而倒逼厂家盲目提升电流数值,导致产品安全风险上升。

事实上,高压电棒的安全核心恰恰是 “低持续电流”。如果电流过大或持续时间过长,可能会对人体心脏、神经系统造成严重伤害,违背防身器材的设计初衷。厂家刻意不标注电流,本质上是避免用户过度关注这一非核心参数,转而聚焦产品的合规性、品牌口碑等更重要的选择依据。

对于正规厂家来说,产品的电流参数都会在内部检测中严格把控,确保符合安全标准,只是不会将其作为对外宣传的指标。这种 “隐性管控、显性标注电压” 的方式,既保证了产品安全,也避免了市场的恶性竞争。

了解了厂家 “重电压、轻电流” 的原因后,用户在选购高压电棒时,也需要跳出 “唯电压论” 的误区。

首先,要选择正规厂家生产的合规产品,查看产品是否有相关检测报告、生产资质,避免购买 “三无” 产品 —— 这类产品可能存在电压虚标、电流失控等安全隐患。其次,不要盲目追求 “超高电压”,合规产品的电压通常在合理范围内,过高的电压不仅可能违规,还可能增加使用风险。最后,要明确产品的使用场景,仅用于正当防卫,遵守相关法律法规,不得用于非法用途。

其实,厂家不标注电流,并非刻意隐瞒,而是行业特性、用户认知、安全标准等多重因素共同作用的结果。与其纠结电流数值,不如聚焦产品的合规性和实用性,这才是保障自身安全的核心。

发布时间:2025-11-11

发布时间:2025-11-11 点击次数:

点击次数: