“花几百块买的高压电棒,遇到危险时只让对方麻了一下,根本没晕!” 不少人在网上购买防身电棒后,都会发出这样的吐槽。随着防身需求增加,网上各类 “百万伏高压电棒” 层出不穷,但实际使用效果却大打折扣。到底网上的高压电棒都是假的吗?为何总达不到 “电晕” 的预期?今天就结合法律标准、技术原理和实际案例,一次性说清背后的真相。

很多人觉得 “网上买的电棒都是假的”,其实这个说法并不绝对。根据相关规定,普通公民可合法持有民用防身电棒,这类产品需符合《GB/T 26725-2011 电击器通用技术条件》,核心要求是输出电流≤10 毫安,配备防误触锁和绝缘手柄等安全设计。正规民用产品的主要作用是通过高压脉冲产生刺痛感,威慑攻击者,而非致命伤害。

但网上销售的高压电棒中,九成以上存在问题。一方面,部分商家为规避监管,将警用装备伪装成民用产品售卖,这类产品不仅参数超标,还涉嫌违法;另一方面,大量低价产品属于 “三无” 仿制品,仅外观模仿正品,内部电路设计简陋,根本达不到标称的电击效果。比如某电商平台上售价 58 元的 “9000 万伏电棒”,实际输出电压不足 1 万伏,电击力度堪比打火机静电。

值得注意的是,网上常见的 “1000 万伏”“军用级威力” 等宣传,本质上都是营销噱头。根据行业规范,民用合规电棒的实际有效电压通常不超过 50 万伏,且需通过限流设计避免持续伤害。超过 80 万伏的产品多被认定为管制器具,个人持有和售卖均属违法。

很多人疑惑 “为何网上买的电棒电不晕人”,其实效果不佳并非单一原因,而是产品质量、技术参数、使用方式和个体差异共同作用的结果。

电击效果的核心取决于电流而非电压。正规民用电棒遵循 “高电压、低电流” 原则,电压仅用于突破衣物电阻,电流才直接影响生理反应。研究表明,1-2 毫安电流仅引发刺痛感,10-20 毫安才会导致肌肉痉挛,而网上多数产品标称 “百万伏电压”,实际电流不足 1 毫安,自然无法让人晕厥。

更隐蔽的是,部分产品通过篡改参数误导消费者。比如标称 “200 万伏” 的电棒,实际输出电压可能只有 3 万伏,在干燥皮肤表面产生的电流仅 0.3 毫安,仅能带来短暂刺痛,根本无法限制行动。

低价电棒为控制成本,通常采用劣质元件。电路设计不合理会导致电击强度不稳定,电池续航能力差则可能在关键时刻断电;部分产品电极间距过窄,放电范围有限,无法有效形成电流回路。还有些仿制品用塑料外壳替代航空铝合金,不仅耐用性差,还会影响电击穿透力。

即使是合规正品,使用方式错误也会影响效果。电击的有效部位是神经密集区,如颈部、腋下等,攻击四肢或躯干仅能引发局部麻痹,难以致晕;同时,电击时长需控制在 1-3 秒,短时电击以麻痹为主,持续电击超过 5 秒才可能让人晕厥,但过长时间电击又会引发安全风险。

很多用户因担心伤害他人,仅短暂触碰对方,或未接触皮肤就撤离,自然无法达到预期效果。此外,潮湿环境会降低皮肤电阻,可能增强电击效果,但干燥天气下,衣物和皮肤的绝缘性会削弱电击穿透力。

电击效果还受使用者体质影响。健康成年男性的耐痛能力较强,10 万伏电压可能仅造成短暂麻痹;而老人、儿童或体质虚弱者,对电击更敏感,低功率产品也可能引发强烈反应。同时,饮酒、服药等状态也会改变人体电阻,影响电击效果。

如果确实有防身需求,需牢记 “合法优先、安全第一”,避免因购买违规产品或使用不当引发法律风险。

正规商家需公示营业执照和 ICP 备案号,经营范围应包含 “安防器材销售”,部分还需具备公安备案资质。购买前可通过工信部官网验证备案信息,或用企查查核实企业背景,优先选择成立 3 年以上、无经营异常记录的品牌。

同时要索要产品检测报告,确认电压≤5 万伏、电流≤3 毫安的合规参数,避开宣称 “一击必杀”“超高压” 的违规产品。警惕要求 “私下转账”“到付” 的商家,这类交易多为诈骗陷阱。

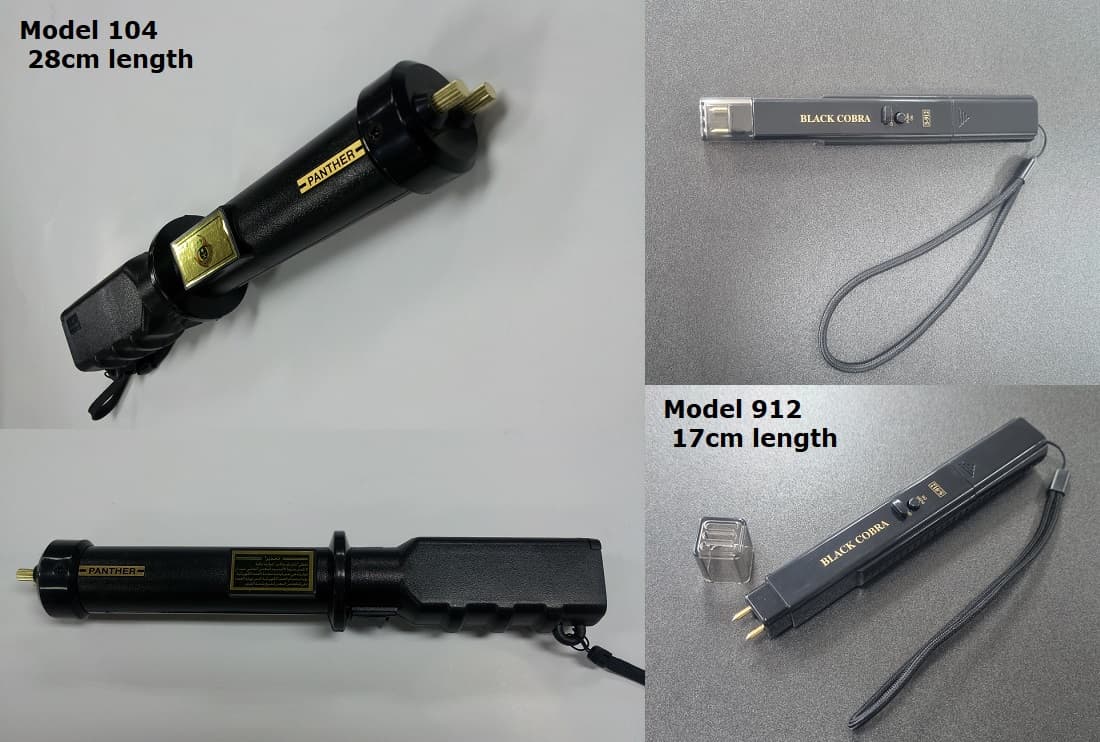

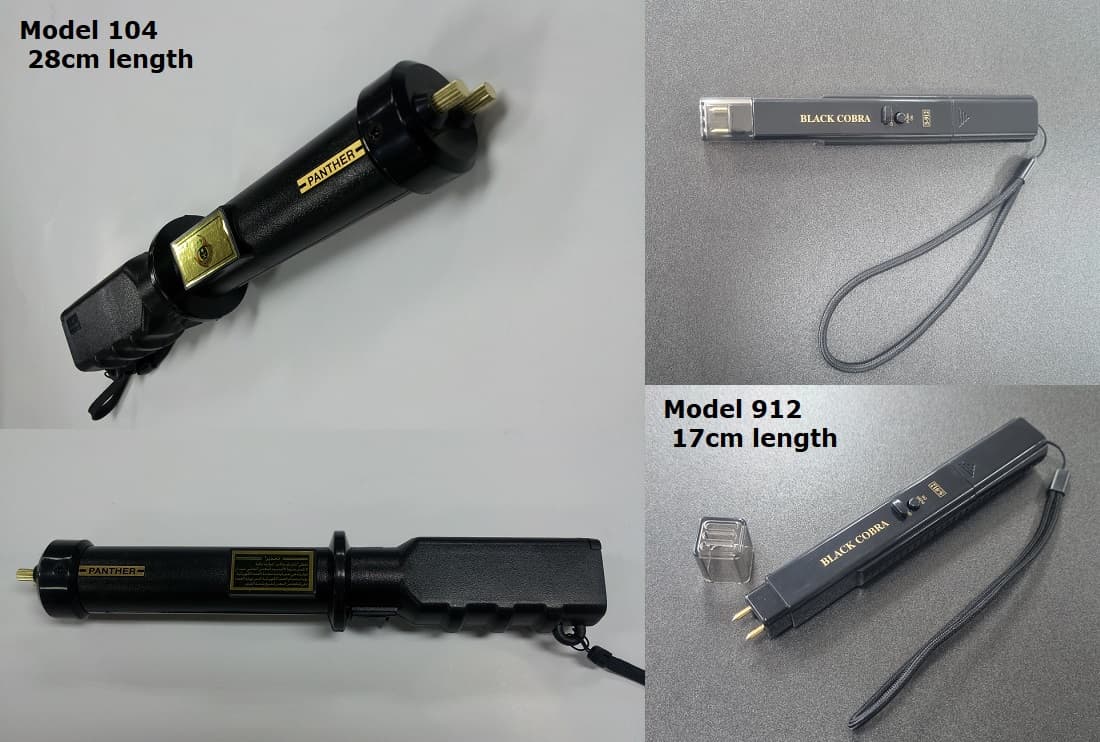

正品电棒做工精良,多采用航空铝合金外壳,重量适中且握持手感舒适;电极材质光亮无生锈,开关设计带防误触功能。可通过简单测试判断性能:开机后能听到清晰的 “噼啪” 放电声,靠近金属物体时会产生明显火花,若反应微弱或无反应,则可能是劣质产品。

还要关注用户评价,真实评价会提及具体使用场景和效果,而非清一色的 “五星好评”。优先选择支持第三方评论、提供售后质保的商家,避免购买无法退换的产品。

民用电棒仅能用于正当防卫,即不法侵害正在进行时使用,且不得超过必要限度。禁止携带进入地铁、机场、学校等公共场所,否则将面临 5-10 日拘留及罚款。

若使用电棒造成他人轻伤及以上伤害,还可能构成故意伤害罪。建议优先选择非电击类防护工具,如声光报警器、防狼喷雾等,这类产品不受管制且防护效果明确。

网上的高压电棒并非全假,但问题产品占比极高,电不晕人多是参数虚标、质量缺陷、使用不当等因素导致。与其依赖可能违法的 “防身神器”,不如提高安全防范意识,学习实用防身技巧。

若确需购买电击类产品,务必坚守合法底线,通过正规渠道选择合规产品,且仅用于正当防卫。安全防护的核心是 “规避风险” 而非 “对抗风险”,遇到危险时及时报警,才是最可靠的保障。

发布时间:2025-11-16

发布时间:2025-11-16 点击次数:

点击次数: