在安全防护意识日益提升的当下,防身喷雾作为便捷高效的自卫工具,被越来越多人纳入日常防护清单。但多数人可能存在一个关键误区:认为只要喷洒到对方身体就能起效,实则不然 —— 防身喷雾的核心作用原理是刺激黏膜组织,只有瞄准面部区域使用,才能快速达到制敌效果,四肢、躯干等部位喷洒后往往收效甚微,甚至可能错失自卫良机。今天就为大家详细拆解防身喷雾的使用关键,帮你真正掌握这一防护技能。

很多人在紧急情况下会慌乱中喷洒对方的手臂、胸口等部位,误以为能有效制止不法侵害,实则这类操作大多 “徒劳无功”。首先,四肢和躯干的皮肤角质层较厚,且多有衣物遮挡,防身喷雾的主要成分(如辣椒素)难以快速渗透,无法产生强烈的刺激反应;其次,这些部位缺乏敏感黏膜,即使直接喷洒,也仅能造成轻微灼热感,不法分子仍具备反抗能力,甚至可能因被激怒而采取更激烈的行为。

曾有安全防护实验数据显示:将防身喷雾喷洒在志愿者手臂上,仅 30% 的人出现轻微刺痛,且持续时间不超过 5 分钟,完全不影响行动;而喷洒在面部区域时,100% 的志愿者会瞬间出现眼睛刺痛、流泪、口鼻灼烧、呼吸困难等反应,丧失攻击能力的时间可达 15-30 分钟。这一数据充分说明,面部区域才是防身喷雾的 “有效靶点”,其他部位的喷洒基本无法达到自卫目的。

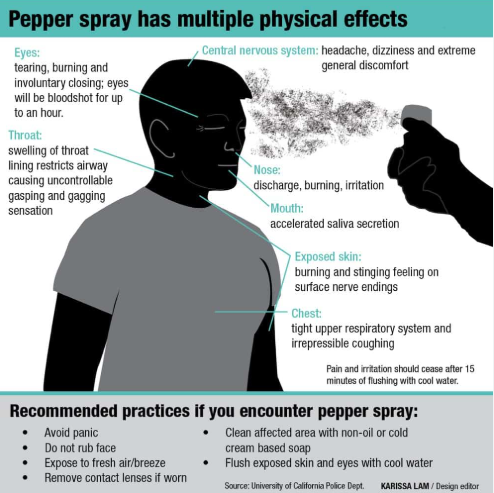

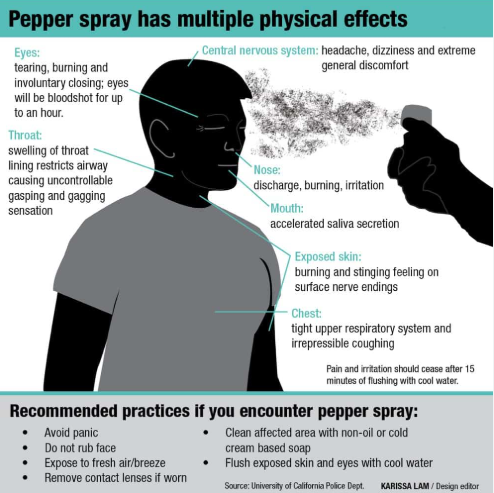

防身喷雾的核心成分多为高浓度辣椒素(OC),其作用机制是刺激人体黏膜组织,引发强烈的生理不适,从而让不法分子失去反抗能力。而面部集中了眼睛、鼻子、嘴巴三大敏感黏膜区域,恰好是辣椒素发挥作用的 “最佳载体”。

眼睛作为人体最脆弱的器官之一,角膜和结膜极为敏感,一旦接触辣椒素,会瞬间出现刺痛、红肿、流泪不止等症状,导致视线完全模糊,无法判断方向;鼻腔和咽喉的黏膜富含神经末梢,辣椒素会引发剧烈灼烧感、打喷嚏、咳嗽、呼吸困难等反应,让人下意识蜷缩身体,丧失攻击意愿;口腔黏膜接触后则会出现口舌发麻、灼烧疼痛,同样会削弱不法分子的行动能力。

更重要的是,面部区域无衣物遮挡(除非对方佩戴全脸防护装备),喷雾能直接作用于目标部位,起效速度更快(通常 1-3 秒内即可见效),且不会对人体造成永久性伤害,既符合自卫的合法性要求,又能为使用者争取足够的逃生时间。

掌握 “瞄准面部” 的核心后,还需配合正确的使用方法,才能确保防身喷雾发挥最大效果,具体可分为以下 3 个关键步骤:

紧急情况下无需追求 “精准命中眼睛”,只需瞄准对方面部大致范围即可 —— 以眉心为中心,涵盖眼睛、鼻子、嘴巴的区域都是有效靶点。喷洒时可采用 “短促点喷” 的方式,避免一次性喷完罐内液体,同时左右小幅晃动喷洒,扩大覆盖范围,降低因对方躲闪而失效的概率。

使用防身喷雾的最佳时机是不法分子即将发起攻击但尚未接触到你时,此时既能保证喷洒效果,又能避免被对方反扑。同时要保持 1-3 米的安全距离:距离过近可能被对方抢夺喷雾,过远则可能因喷雾扩散而影响效果(多数防身喷雾的有效射程为 3-5 米,需提前了解自身工具的参数)。

喷洒成功后,不法分子会在 1-3 秒内出现不适反应,此时切勿停留观察,应立即向安全方向撤离,并及时拨打报警电话。需注意:防身喷雾的作用是 “制止攻击” 而非 “惩罚对方”,达到自卫目的后迅速脱离危险环境,才是最终目标。

- 合法持有与使用:防身喷雾属于安防工具,需通过正规渠道购买,且仅能在遭受不法侵害时用于自卫,严禁主动攻击他人或用于非法用途,否则需承担相应法律责任。

- 避免误伤自身:使用时需注意风向,尽量顺风喷洒,防止喷雾被风吹回自身面部;若不慎喷到自己,需立即用大量清水冲洗眼睛和口鼻,必要时及时就医。

- 定期检查工具:防身喷雾有保质期,且罐内压力会随时间变化,建议定期检查是否在有效期内,同时轻按喷头测试喷雾是否能正常喷出,确保紧急时刻可用。

防身喷雾的使用关键只有一个 —— 瞄准面部区域,这是经过实践验证的有效方法,其他部位的喷洒只会浪费宝贵的自卫机会。在掌握这一核心技巧的同时,还需熟悉使用步骤、注意安全合规,才能在遭遇危险时快速制敌,为自身安全保驾护航。

安全防护的核心是 “防患于未然”,日常出行应尽量避开偏僻路段、深夜独行等高危场景;若确实需要携带防身喷雾,务必牢记 “面部瞄准、及时撤离” 的原则,让这一工具成为保护自己的 “底气”,而非无用的 “摆设”。

发布时间:2025-11-21

发布时间:2025-11-21 点击次数:

点击次数: